七十二候… 気候を構成する二十四節気・雑節と七十二候

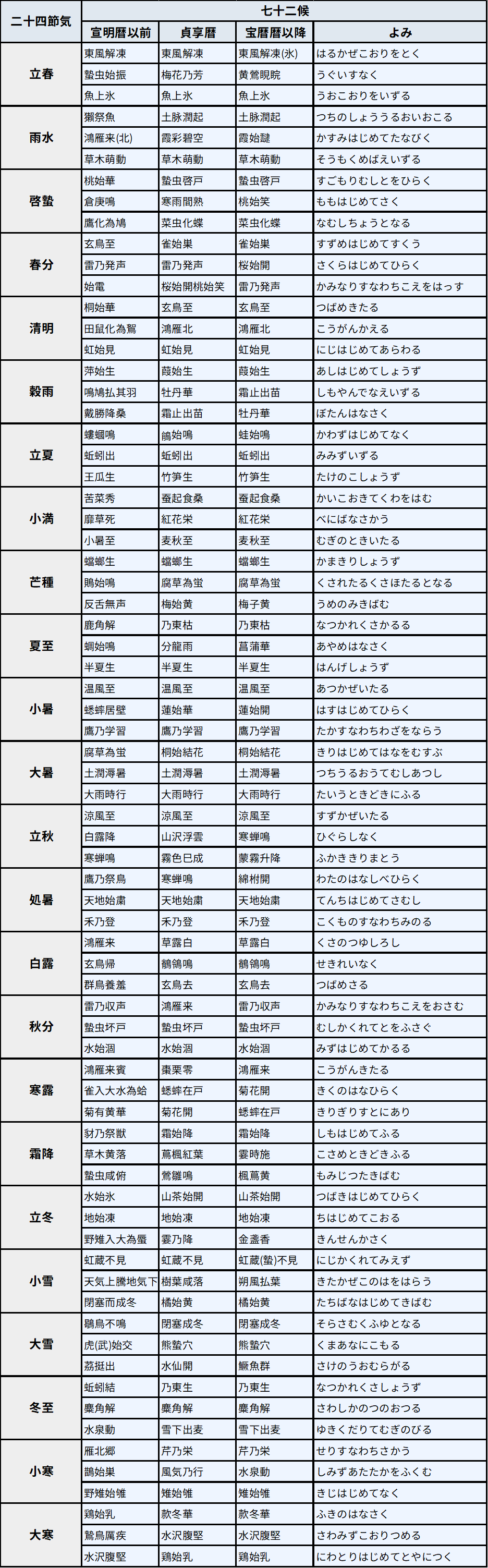

七十二候

このページは、国立天文台・暦計算室のサイトから画像活用しています。

出典:国立天文台>暦計算室>暦Wiki>季節 確認できます → 季節/七十二候

・七十二候は二十四節気を細分化したもので、気候を表します。

一気を初候・次候・末候の三候に分けるので、合計72個になります。

二十四節「気」と七十二「候」をあわせて「気候」となります。

北魏の正光暦から暦に記載されるようになりました。

・七十二候には自然現象や生物の行動を表すものが多く見られます。

ただし、非科学的な内容も含まれますし、具体的な日にちを特定しうるような内容でもありません。

渋川春海は中国から伝来した七十二候を日本の気候や生物に合わせて改訂、新制七十二候を発表しました。

後に宝暦暦でも一部が修正され、現在に至ります。

概ね非科学的な内容はなくなりましたが、「腐草為蛍 (くされたるくさほたるとなる)」は最後まで残りました。

・通常、七十二候は具注暦に記載されるのみで、仮名暦には記載されないことが多いです。

半夏生は例外で「はんけしやう」のように記載されています。

半夏生は現在も雑節のひとつとして残っています。

京暦の版元の一つである大経師は七十二候入りの懐中暦を版行していました。

七十二候一覧

漢字やよみについては暦や文献によって差異が見られます。

このページは、国立天文台・暦計算室のサイトから画像活用しています。

出典:国立天文台>暦計算室>暦Wiki>季節 確認できます → 季節/七十二候