二十四節気・雑節… 気候を構成する二十四節気・雑節と七十二候

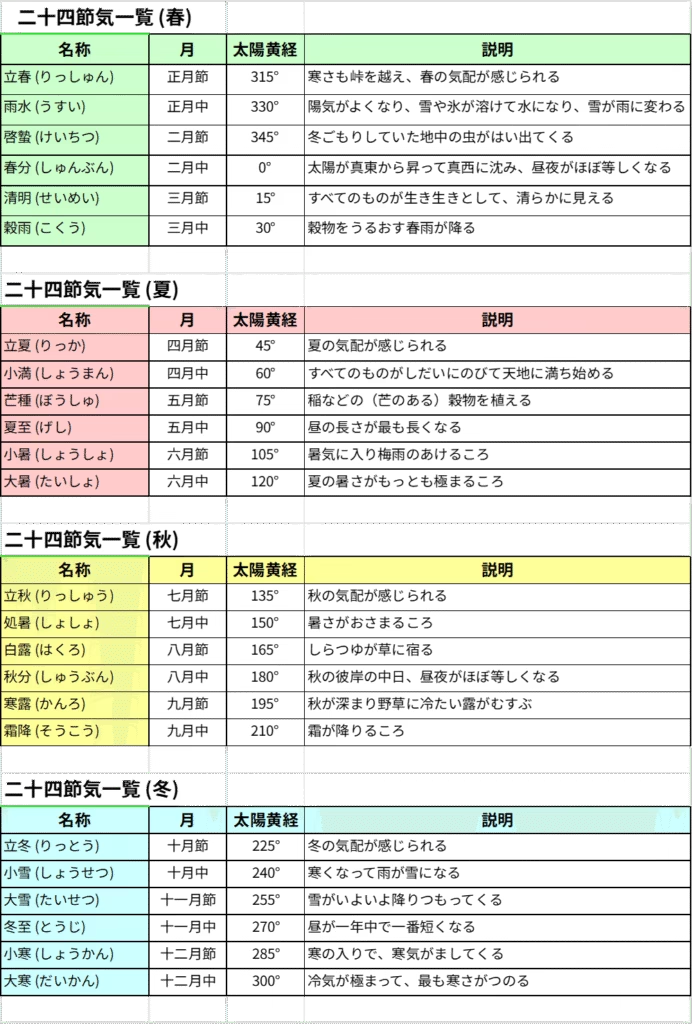

二十四節気

二十四節気(にじゅうしせっき)は、1年の太陽の黄道上の動きを視黄経の15度ごとに24等分して決められている。

太陰太陽暦(旧暦)では季節を表すために用いられていた。また、閏月を設ける基準とされており、中気のない月を閏月としていた。全体を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けて、節気(せっき)と中気(ちゅうき)を交互に配している。

このページは、国立天文台・暦計算室のサイトから画像活用しています。

出典:国立天文台>暦計算室>用語解説 確認できます → 二十四節気・雑節

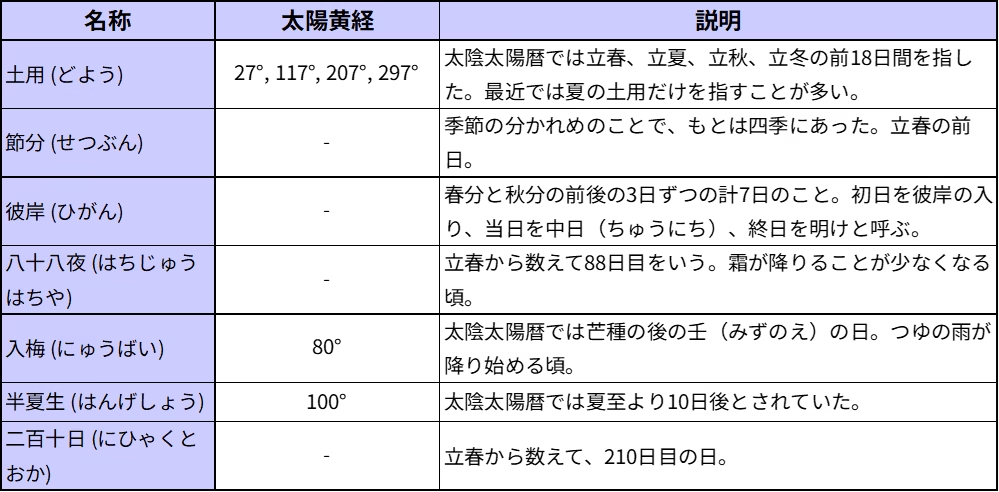

雑節

二十四節気を補う季節の移り変わりの目安として、雑節(ざっせつ)がある。土用、彼岸は入りの日付けを示す。

雑節とは?

二十四節気のほかにも、こよみには季節を示す目印がいくつかあり、これらをまとめて雑節と呼びます。雑節ということばが暦に登場するのは明治20年暦からです。

当時掲載されていた雑節のうち、第二次世界大戦後に刊行された暦象年表からは社日が除かれています。変り種ですが、季節の目印を絵解きした暦もあります。